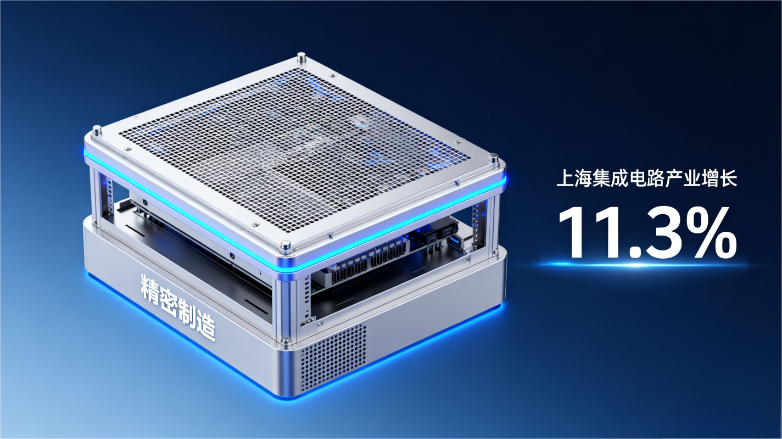

上海集成电路产业逆势增长11.3%:半导体设备钣金机架的创新机遇与实践

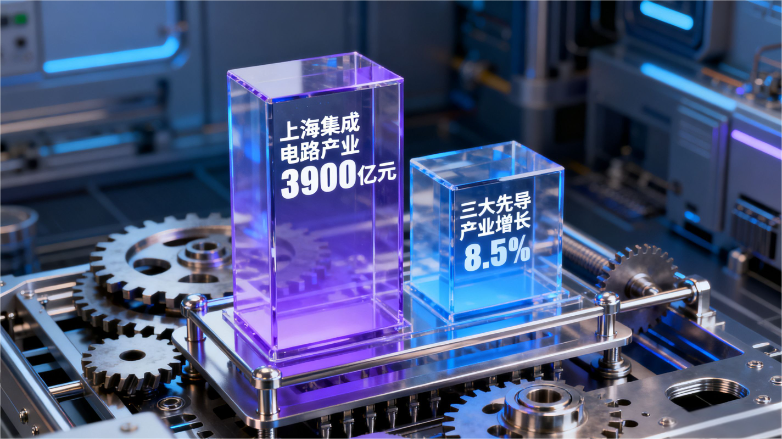

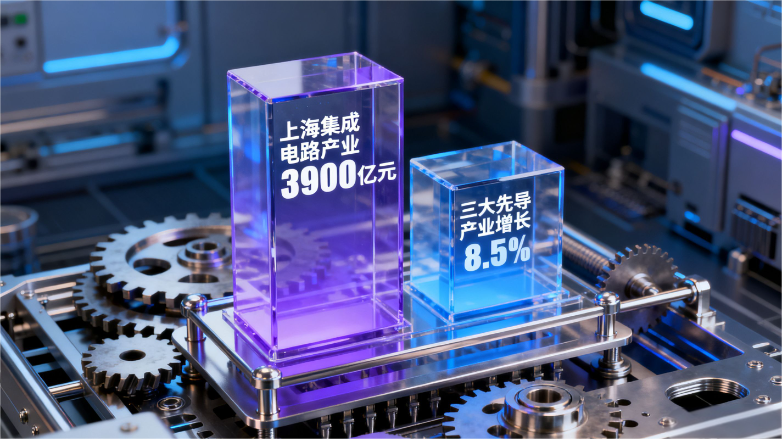

2025年10月,上海市统计局发布前三季度经济数据,集成电路制造业以11.3%的同比增速领跑全市工业,三大先导产业(集成电路、生物医药、人工智能)整体增长8.5%,产业规模突破3900亿元,其中浦东新区贡献了全市75%的产值。在全球半导体产业周期性调整的背景下,上海集成电路产业的逆势增长不仅彰显了中国半导体产业链的韧性,更为上游设备及核心零部件企业带来了结构性机遇。作为半导体设备精密结构件领域的技术先行者,我们通过微米级精密制造、定制化系统解决方案及全流程质量管控三大核心优势,正深度参与这场产业升级浪潮。

增长数据背后的结构性机遇:半导体设备需求爆发

上海集成电路产业的高速增长并非偶然。根据上海市经信委披露,前三季度全市集成电路装备材料产业规模同比增长22%,其中半导体制造设备国产化率较去年提升4.2个百分点,浦东张江科学城已形成覆盖12英寸晶圆制造、第三代半导体等领域的完整产业链。这组数据揭示了一个关键趋势:在全球供应链重构与技术自主化的双重驱动下,半导体设备正成为产业增长的核心引擎。

半导体设备作为集成电路制造的"母机",其精密结构件的性能直接影响整机稳定性与工艺精度。以一台先进的14纳米光刻机为例,其内部包含超过10万个精密零部件,其中钣金机架作为设备的"骨骼系统",需要同时满足结构刚性、热稳定性及电磁兼容性三大核心要求。随着制程工艺向3纳米及以下延伸,设备对结构件的精度要求已从传统的±0.1毫米提升至±0.02毫米,这相当于一根头发丝直径的1/35。

市场需求的爆发正在改写行业格局。据SEMI(国际半导体产业协会)预测,2025年中国半导体设备市场规模将突破4000亿元,其中精密结构件市场占比约12%。在上海浦东,中芯国际、华虹半导体等龙头企业的扩产计划已进入密集实施期,仅中芯临港12英寸晶圆厂项目就将新增年产能60万片,直接带动上游设备及结构件需求增长超30亿元。

三大核心优势:从"结构载体"到"性能倍增器"

面对半导体设备对精密结构件提出的严苛要求,我们通过十年技术积累构建了差异化竞争壁垒。在位于苏州的智能制造基地,我们部署了包括德国通快TRUMPF激光切割中心、日本AMADA数控折弯机在内的全套精密加工设备,形成了从材料选型、结构设计到成品交付的全流程能力。

微米级精密制造能力是我们的技术基石。通过采用"激光切割-精密折弯-机器人焊接-三坐标检测"的全自动化生产流程,我们将钣金机架的平面度控制在0.05毫米/米以内,焊接变形量控制在0.1毫米范围内,这一精度水平已达到国际一线设备商标准。在某半导体刻蚀机机架项目中,我们通过有限元仿真优化与应力释放工艺相结合,使机架在-20℃至80℃的温度循环测试中形变量小于5微米,成功解决了设备长期运行中的精度漂移问题。

定制化系统解决方案体现了我们对行业需求的深度理解。半导体设备种类繁多,不同工艺设备(光刻、沉积、刻蚀)对机架的功能需求差异显著。针对离子注入机的高真空环境需求,我们开发了蜂窝状加强筋结构,在减重30%的同时提升刚性25%;针对快速热处理设备的温度场均匀性要求,我们创新设计了梯度散热通道,使设备内部温差控制在±1℃以内。这种"量体裁衣"的解决方案,帮助客户将设备研发周期缩短了15%-20%。

全流程质量管控体系是产品可靠性的保障。我们建立了覆盖原材料进厂到成品出厂的18道质量控制点,关键工序实现100%在线检测。在材料端,我们与宝钢、蒂森克虏伯等供应商合作开发专用低磁不锈钢与航空级铝合金材料,确保机架在强磁场环境下的磁导率≤1.005;在成品检测环节,我们引入三坐标测量机与激光跟踪仪,实现微米级精度的全尺寸检测。这种近乎苛刻的质量标准,使我们的产品不良率控制在0.3‰以下,远低于行业平均水平。

案例见证:助力国产半导体设备突破"卡脖子"技术

在上海浦东的一家半导体设备龙头企业车间里,由我们研制的12英寸晶圆传输平台机架正在进行最后的调试。这个自重达800公斤的庞然大物,承载着晶圆从光刻到封装的全流程传输使命,其定位精度要求达到±0.01毫米,相当于人类发丝直径的1/5。通过采用整体焊接+时效处理工艺,我们成功将机架的动态响应频率提升至50Hz以上,有效避免了高速传输中的共振问题,帮助客户实现了90片/小时的晶圆传输速度,达到国际同类设备先进水平。

另一个典型案例是为某第三代半导体设备商定制的碳化硅长晶炉机架。该设备工作温度高达2300℃,对结构件的耐高温性与热稳定性提出了极致要求。我们创新采用钼合金内衬+水冷夹层复合结构,通过CFD流场仿真优化冷却水道设计,使机架外表面温度控制在50℃以下,同时将炉内温度均匀性提升至±3℃。该方案不仅帮助客户将碳化硅晶体生长良率提升了12%,更使设备能耗降低了18%,获得了客户"结构创新推动性能跃升"的高度评价。

截至2025年三季度,我们已为国内20余家主流半导体设备企业提供了超过约1000套精密机架,产品覆盖从6英寸到12英寸的各类半导体制造设备。,其中某客户的市场占有率已跃居全球前十,这背后离不开我们在精密结构件领域的持续技术赋能。

未来展望:从"参与者"到"引领者"的进阶之路

站在3900亿元产业规模的新起点,上海集成电路产业正加速向全球价值链高端迈进。随着《上海市进一步促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的深入实施,以及浦东"引领区"建设的全面推进,半导体设备及核心零部件的国产化进程将进一步提速。我们计划在未来三年实现两大战略升级:

在技术层面,我们将重点突破半导体设备轻量化结构与智能传感集成技术。通过引入拓扑优化设计与碳纤维复合材料应用,目标将机架重量降低40%,同时开发集成温度、振动、应力监测功能的"智能机架",为设备预测性维护提供数据支撑。目前,相关研发项目已获得上海市科委"科技创新行动计划"专项资金支持。

在产能布局方面,我们正在筹建未来新的研发生产基地,项目总投资5亿元,预计投产后将形成年产10000套半导体精密结构件的能力,重点服务周边晶圆厂集群的设备配套需求。该基地将引入工业4.0标准的智能生产线,实现从订单到交付的全流程数字化管理,进一步缩短交付周期至15个工作日以内。

半导体产业的竞争,归根结底是产业链韧性与创新能力的竞争。作为上海集成电路产业生态的一员,我们将始终秉持"以精密结构赋能半导体制造"的使命,持续深耕技术创新,为中国半导体设备从"跟跑"到"并跑"再到"领跑"贡献更多力量。在这场关乎产业安全与科技自立的征程上,我们既是见证者,更是坚定的践行者。

ch

ch